“博士村长”聚焦乡村“三治融合”

治理体系构建

——贵州大学哲学学院“哲理融治”实践队深入贞丰调研

2025年2月7日至9日,贵州大学哲学学院“博士村长”哲理融治实践队深入贞丰县花江村、卡房村、营盘村,就乡村“三治融合”(法治、德治、自治)的实际情况进行实地调研。

(团队与花江村第一书记田鑫老师等村干部座谈)

贞丰县是贵州大学定点帮扶的重点县。团队一行与贵州大学派驻贞丰县花江村第一书记田鑫、卡房村第一书记朱怀合以及营盘村第一书记彭雄武等老师、当地村干部、村民进行了全面深入的交流座谈。

三位驻村书记基于各自丰富的乡村工作实践经验,分享了各自帮扶村子的发展状况,并探讨了如何在驻村工作中巧妙融合“法治、德治、自治”的治理理念。他们一致认为,通过“党建+”的示范引领作用,能够有效推动乡村治理体系的完善。通过成立“组管委”组织,利用村规民约、乡贤文化等资源,能够显著提升群众的自我管理水平;通过理事会等机制,比如严格控制酒席规模,倡导文明操办酒席等,实现了村民的共治共建;邀请有威望的老党员与乡贤等参与村庄管理,进一步激发了群众参与乡村治理的内生动力。花江村第一书记田鑫讲到:“在推动‘三治融合’工作的过程中,我们首先要做的是确保我们的理念和方法能够贴近村民的生活实际,讲出村民们能真正听懂、愿意接受的道理。”

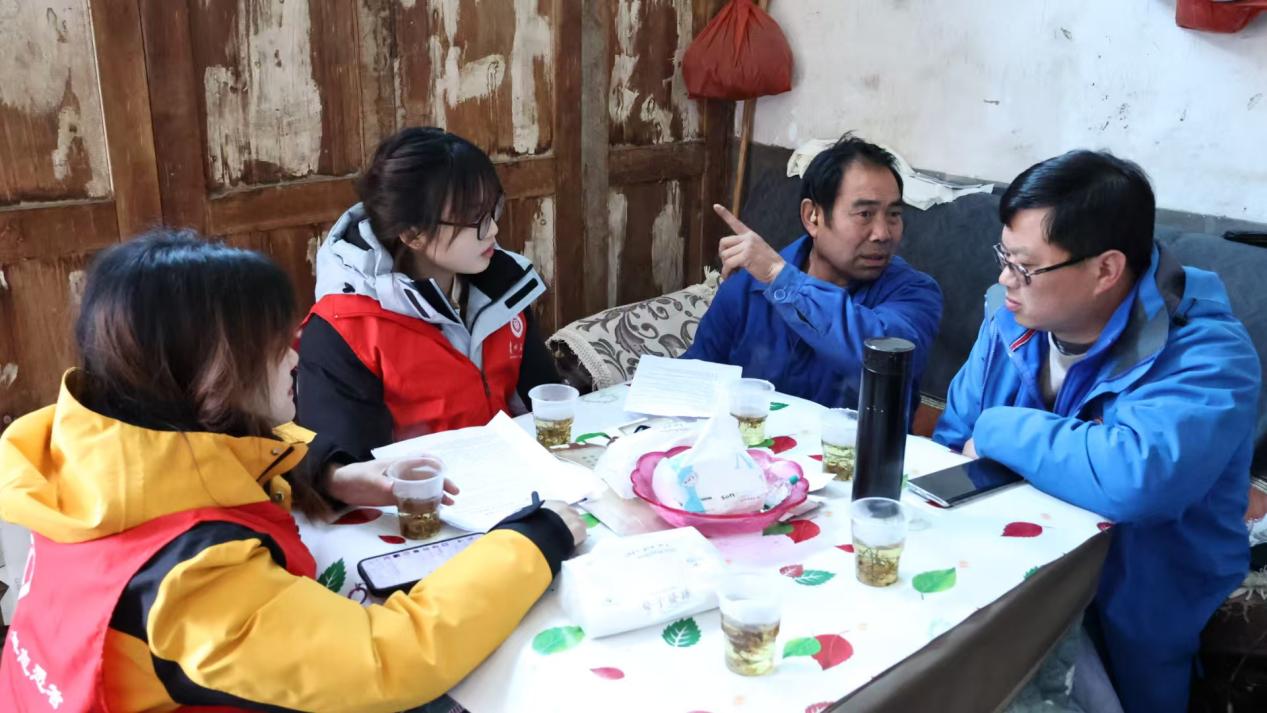

(团队成员与当地村民进行访谈)

在深入访谈村民的过程中,团队细致挖掘了“三治融合”实践中的现存问题。村民们普遍表示,遭遇矛盾纠纷时,他们更倾向诉诸法律途径及依赖村干部的调解。然而,法律程序的复杂性和专业性时常令村民们感到迷茫,难以透彻理解其内容和相关申诉等程序。更多情形下,村规民约作为村民们默认的行为准则,虽被广泛遵循,但仍不乏违规现象的存在。

(团队成员进行理论宣讲)

为了更深入地理解“三治融合”在乡村治理中的实际运作情况,实践队还组织了一场宣讲活动。在活动中,队员们用通俗易懂的语言向村民们普及了“三治融合”的理念和方法,并引导他们思考自身生活中,这些内容是如何体现的。在宣讲结束后,队员们还与村民进行了“三治融合”问答互动游戏,通过游戏的形式让村民们更好地了解法治、德治、自治的具体意义。

(团队在小花江红色文化研学基地参观调研)

此外,实践队还参观了摩崖石刻、铁索桥和小花江红色文化研学基地,从摩崖石刻上篆刻的捐赠记录碑文到铁索桥的保护,再到研学基地的创办都是当地人民自治与德治结合的生动体现。

(合影留念)

最后,田鑫谈到:“贵州大学每个周期都会派遣驻村干部深入基层一线,投身乡村发展的相关工作。本周期,学校派出了包括我在内的15位老师,他们都满怀热忱地深入基层,致力于推动乡村的繁荣与发展。乡村治理的成效离不开人才的支撑,而乡村环境的艰苦则成为制约因素。”他呼吁青年人才应深入乡村,将个人理想融入国家发展大局,用知识和智慧为乡村振兴贡献力量。

此次调研,是学术与实践的完美交融,更是一场心灵与责任的深刻洗礼。团队成员不仅深刻洞悉了“三治融合”的当前态势,而且将调研历程中累积的宝贵经验、深刻认知,凝聚成坚实强大的动力,为探索乡村治理的新路径铺设了稳固基础。

图片:时汝玥

文字:姜美宇

一审:晏梦勋

二审:郭晓林

三审:黄 梅