探访侗寨文化,探究文化三交——贵州大

学哲学学院“黔行侗心”队肇兴侗寨实践活动

近日,贵州大学哲学学院“黔行侗心”实践调研队前往贵州省肇兴侗寨,开展了为期三日的博士村长实践活动。此次活动以理论宣讲、实地探访、志愿服务和访谈交流等多种形式展开,旨在挖掘侗寨与中原文化交往、交流、交融(三交)现象背后的文化机理,探寻文化全球化背景下,侗族文化的传承与发展路径,为乡村振兴与民族文化振兴注入新动能。

(“黔行侗心”团队合照)

理论宣讲:文化振兴赋能乡村振兴

活动伊始,团队成员结合党、国家及贵州省关于文化发展与艺术乡建的政策导向,立足肇兴侗寨的实际情况,开展了主题鲜明的理论宣讲活动。通过宣讲,向当地居民和游客传递了文化振兴对乡村振兴的重要意义,同时通过与当地村委会、文化传承人代表等开展访谈交流,挖掘肇兴侗寨特色文化“IP”,助力乡村振兴,推动了“三交”政策的落地实践。

(团队成员进行理论宣讲)

实地探访:多维视角探寻文化交融

在实地探访环节,团队成员分别从肇兴侗寨“衣、食、筑、行、文化”五个不同维度深入探索侗寨的文化传承与发展现状。

调研小组走进当地的织染、扎染、侗绣体验店,学习侗族特色服饰的制作工艺,并访问了会侗绣的老奶奶,深入了解侗族服饰的文化内涵与传承现状。通过实地体验,小组成员深刻感受到侗族服饰不仅是民族文化的载体,更是侗族人民智慧的结晶。

(侗族老人展示侗绣)

调研小组通过访问当地居民和饭店相关人员,深入挖掘了肇兴侗寨特色菜品背后的文化渊源,分析了中原文化交流对侗族烹饪技艺、食材选用、饮食习惯等方面的影响。大家还通过问卷调查,探寻了文化融合在饮食领域的具体表现,展现了侗族饮食文化的多样性与包容性。

(团队成员对餐饮工作人员进行访谈)

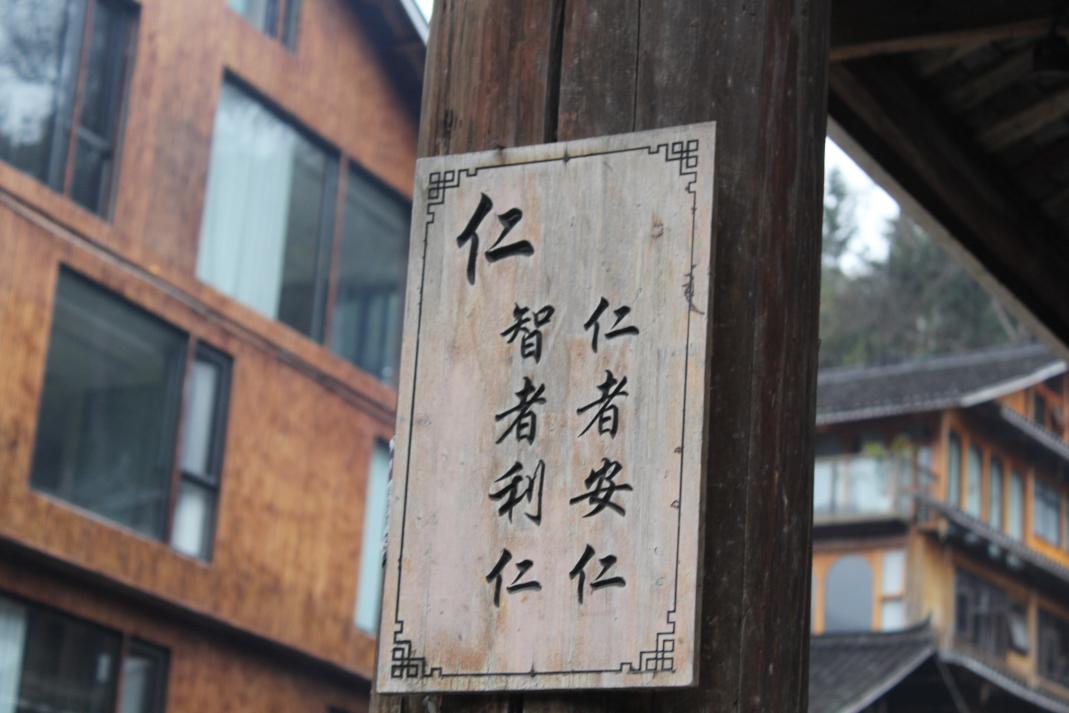

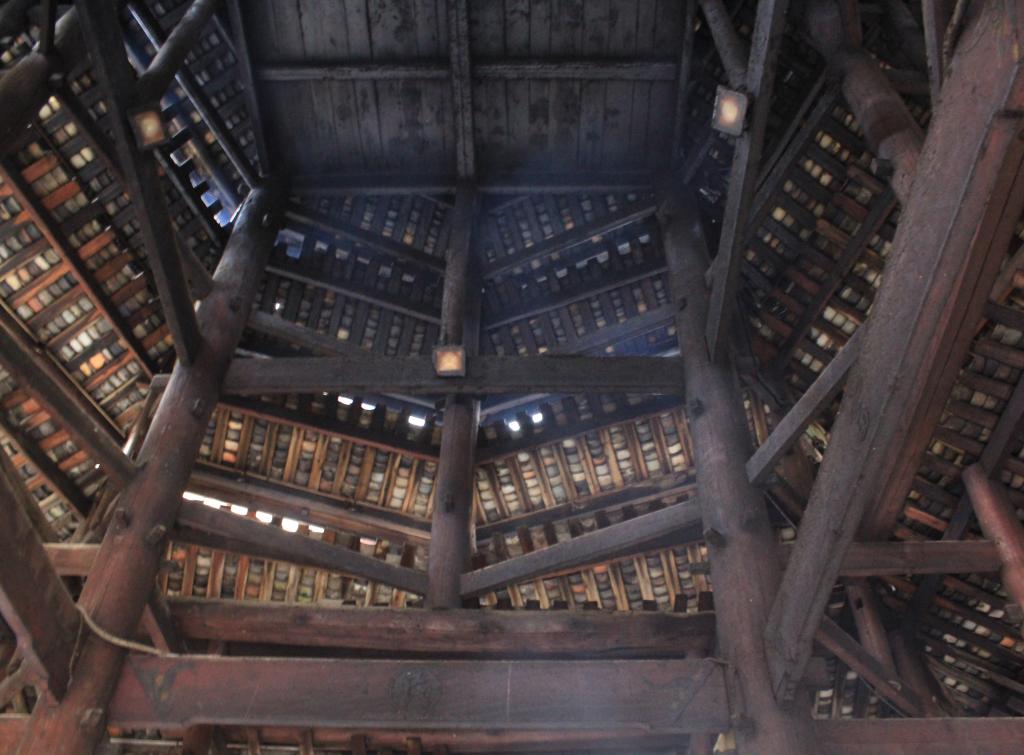

调研小组聚焦侗寨的传统建筑,通过访问当地居民和实地调研,全面探究了木楼建筑、花楼、风雨桥等建筑的布局、榫卯结构、装饰艺术及其背后的文化意义。特别是鼓楼以“仁义礼智信”命名的文化价值,让小组成员深刻体会到侗族建筑不仅是居住空间,更是民族文化与伦理道德的象征。

(仁团鼓楼下的论语)

(鼓楼是全榫卯结构建成)

调研小组还通过实地考察、访谈和影像记录,深入了解了古代交通方式对侗寨与中原文化交流的促进作用,以及现代交通发展对两地深度交融的影响。小组成员还设计了针对不同群体的调查问卷,广泛收集了关于交通变革对文化交流影响的第一手资料。

(肇兴侗寨俯瞰图)

调研小组深入侗寨的日常活动场所,如村落鼓楼、侗族大歌表演场等,调研语言在当地生活中的使用特点,感受民俗与信仰在传统仪式中的具体呈现。通过观看并沉浸参与侗寨戏剧表演、聆听诗瑶与大歌,成员们亲身参与了当地特色节日庆典,深入了解了侗族文化的内涵与传统仪式。

(鼓楼下的侗族大歌表演)

志愿服务:践行社会责任,传递温暖

团队成员还积极践行社会责任,开展了景区志愿服务、义教、关爱老人志愿服务活动。通过在景区拾捡垃圾,宣传环保知识,减少景区环境污染;在鼓楼下与当地老人交流,倾听他们的故事,缓解他们的孤独感,并通过简单的互动游戏让老人们感受到关怀与快乐。志愿活动不仅展现了成员们的社会责任感,也进一步拉近了与当地居民的距离。

(团队成员与老人游戏互动)

座谈会:共话文化“IP”打造与民族文化振兴

在座谈会环节,团队成员与当地的侗歌非遗传承人吴宇祥老师、寨老陆家兴和鼓楼人陆绣花进行了深入交流。座谈会上,大家围绕肇兴侗寨的文化“IP”打造和民族文化振兴情况展开了热烈讨论,挖掘了侗寨的历史变迁、文化故事与特色资源,探讨了肇兴侗寨文化与中原文化的“三交”情况。

(座谈会现场)

座谈会结束后,团队成员在吴宇祥老师的带领下学习并深入感受侗族大歌的魅力。吴老师表示侗族文化的保护、传承与创新发展需要多方共同努力,既要挖掘传统文化的深厚底蕴,也要结合现代元素打造具有影响力的文化“IP”,为乡村振兴注入文化动力。

(团队成员学习侗歌)

此次调研实践活动不仅让贵州大学哲学学院“黔行侗心”队成员深入了解了肇兴侗寨的文化传承与发展现状,为侗族文化的保护与创新发展提供了新的思路,也为促进民族团结、推动文化交融、助力乡村振兴贡献了青春力量。未来,肇兴侗寨将继续在文化传承与发展的道路上探索前行,为构建中华民族共有精神家园提供有力支持。

图片:李子赟、李 涛、张岚芬

文字:马艺珈、李 涛

一审:晏梦勋

二审:郭晓林

三审:黄 梅