贵 州 大 学 哲 学 与 社 会 发 展 学 院

工 作 简 报

2021年第99期

哲学与社会发展学院党政办公室 2021年11月7日

![]()

孔学堂传统文化公益讲座(第855场)暨“国慧”哲学之光系列讲座(第九讲):说“扇”的艺术韵味和社会文化内涵

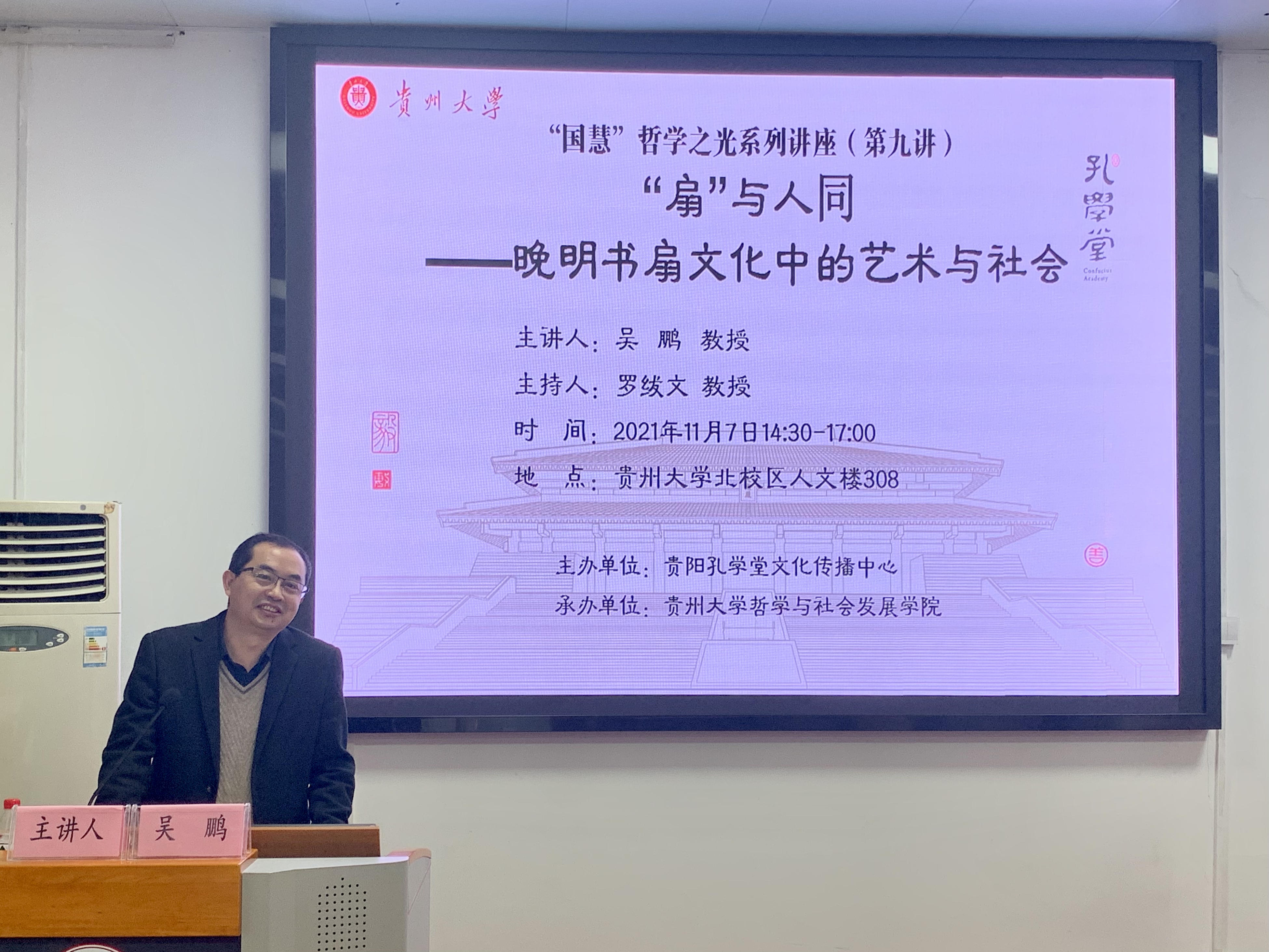

2021年11月7日下午,由贵阳孔学堂文化传播中心主办、贵州大学哲学与社会发展学院承办的孔学堂传统文化公益讲座(第855场)暨贵州大学哲学与社会发展学院“国慧”哲学之光系列讲座(第九讲)在贵州大学人文楼308会议室成功开讲。贵州师范大学美术学院吴鹏教授为现场70余名听众带来了《“扇”与人同——晚明书扇文化中的艺术与社会》主题讲座。讲座由贵州大学哲学与社会发展学院教授罗绂文主持。

讲座伊始,吴鹏教授首先巧借孟子之话“善与人同,舍己从人”一句表达扇子中蕴藏的丰富文化意蕴,以扇子在生活中的艺术表现,以及扇子在社会学中的文化意味为主题展开讲述。

“秋来纨扇合收藏,何事佳人重感伤?请把世情详细看,大都谁不逐炎凉。”吴鹏教授认为,扇子起初作为艺术观赏作品,但在其演变过程中,逐渐发展出其独特的文化内涵,它不仅是纯粹的艺术作品,还是艺术与社会的同一体。世风如扇,扇子一面作诗,一面赋画,名人墨客写扇面互送,“观手中便面,足以知其人之雅俗,足以识其人之交游”。扇子作为身份的一种代表,不仅是艺术的,而且是具有社会属性的。

扇子的形式与功能是逐步演化的。谈到扇子的演变,吴鹏教授指出,起初中国的扇子都比较大,可用于扇风、亦可用于挡雨,随着扇子的不断发展与普及,加之日本折扇传入的影响,扇子越变越小,成为代表身份的物品。关于折扇的传播途径,据学者考察,折扇最初是由日本人发明,随后由日本传入朝鲜,再由朝鲜传入中国。历史上,朝鲜向中国朝贡的特产中,主要就有折扇。讲解过程中,吴鹏教授还从宫廷赐扇、诸夷贡扇、良工制扇、文人书扇和世风如扇五个方面,结合大量文献和图片,讲解了书扇的艺术文化与社会隐喻。

宫廷赐扇,“会端午,太后赐帝毛扇”,在端午前后,天气开始炎热,皇帝便在此时将扇子赏赐于诸大臣,扇子上一般带有文字,庶动清风,以增美德。宫廷赐扇的形式也很大程度带动了扇子的使用与传播。

诸夷贡扇,这是指各附属国向中国朝贡时进献的不同扇子,例如日本国,朝贡贴金扇;琉球国,朝贡擢子扇、泥金扇;安南国,亦是如今的越南,朝贡纸扇,在一定程度上丰富了中国扇子的形式。

良工制扇,其中最主要的是包含苏扇和蜀扇等。在明代时,手工业较发达,尤其苏州工艺品巧夺天工,苏扇成为扇子当中的主流。苏扇制作材料丰富,装饰各异,精巧秀气,以素白精面,再购求名笔图写,扇子也被赋予了极高的市场价值,成为各文人雅士的“怀袖之物”。《万历野获编》卷二十六《折扇》就有所记载:“今吴中折扇,凡紫檀、象牙、乌木者,俱目为俗制,惟以棕竹、毛竹为之者,称怀袖雅物。其面重金亦不足贵,惟骨为时所尚。”蜀扇仅次于苏扇,虽不如苏扇精巧,但对比苏扇,蜀扇更为实用,且大多用作贡品。

文人书扇和世风如扇,此时的扇子是用做社会交际的物件。求得大家的题字作画提高扇子价值成为一种潮流,但对扇子的质量、材质也有更高的要求。社会书扇开始成为一个蕴含市场和社会价值而非纯艺术的物件,形成社会性艺术,具有很大的社会需求。从史料来看,也可以看出扇子在日常生活中的角色,以扇子赋诗送人,反映了当时的社会经济诸状况。

在提问环节,听众就如何学好书法、写好书法,如何将书法艺术和哲学、文学等理论相结合等问题向吴鹏教授请教。听众纷纷表示,在吴鹏老师精彩的演讲和深入的交流中,对扇子的文化内涵有了深入的认识和了解。

主讲人:吴鹏,历史学硕士,文学博士。贵州师范大学美术学院教授、书法研究与传播中心主任、硕士生导师。现为中国书法家协会理事、贵州省书法家协会副主席兼学术委员会主任。兼任国家社会科学基金项目评审专家、教育部学位中心评审专家。已在《文艺研究》《中国书法》《文献》等刊物发表学术论文30馀篇,主持和参与国家及省部级研究课题多项。研究成果曾获第四届中国书法“兰亭奖”(理论奖)、中国文联2016年度优秀文艺评论“啄木鸟奖”、全国第三届“康有为奖”优秀论文奖暨书法理论奖等各类奖项若干,并四次荣获贵州省哲学社会科学优秀成果奖。学术专著《燕闲清赏:晚明士人生活与书法生态》于2020年由中华书局出版。

文字:任 芳

图片:刘权阅

编辑:吴化文

审校:吴 鹏