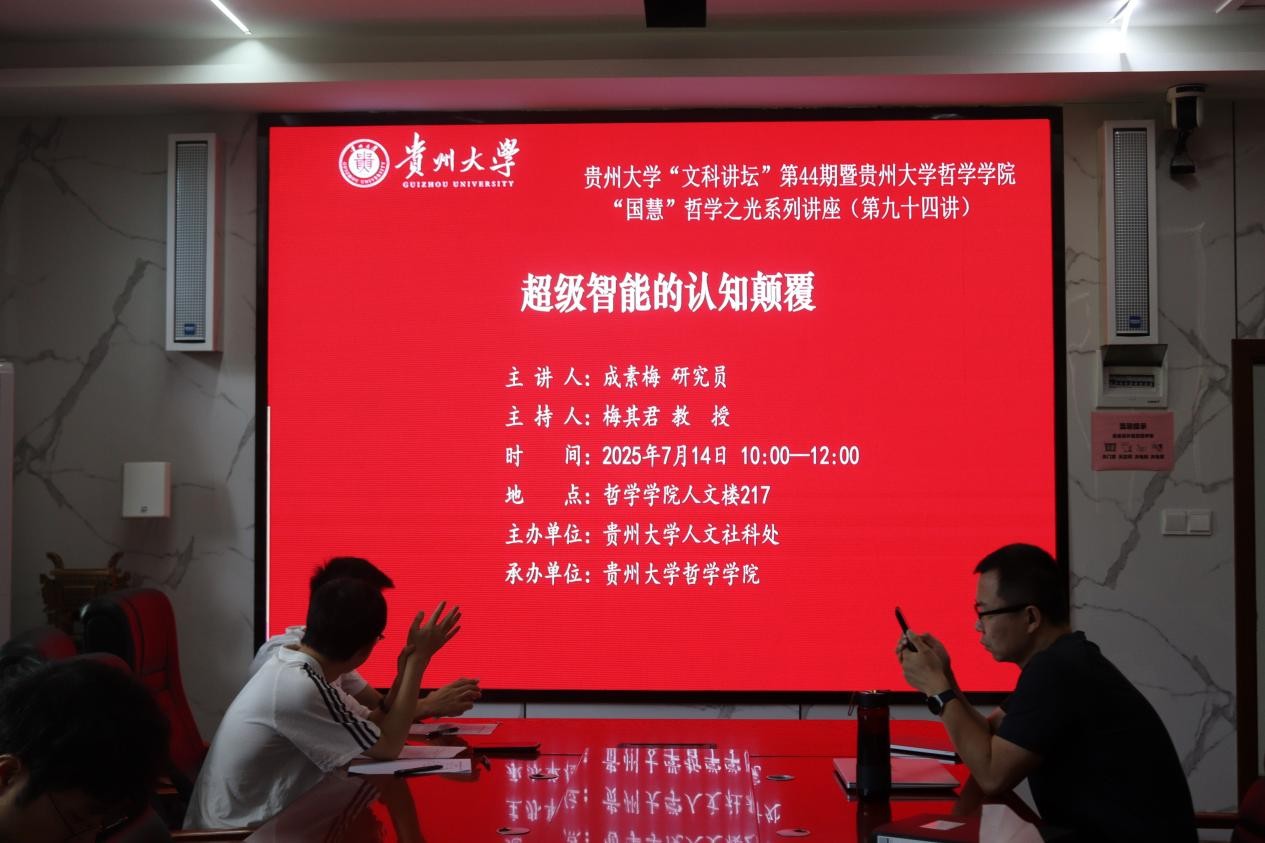

超级智能的认知颠覆

贵州大学“文科讲坛”第44期暨哲学学院

“国慧”哲学之光系列讲座(第九十四讲)成功开讲

2025年7月14日上午,贵州大学“文科讲坛”第44期暨哲学学院“国慧”哲学之光系列讲座第九十四讲于贵州大学人文楼217会议室成功开讲。上海社会科学院哲学研究所研究员成素梅作了以《超级智能的认知颠覆》为题的讲座。讲座由贵州大学哲学学院梅其君教授主持。

成素梅教授的讲座基于当前人工智能热潮持续升温的现实背景,其内容分为四个部分:一、超级智能的可行性论证;二、超级智能的不可行性论证;三、十大认知变革;四、认知范式的五次转型。在第一部分和第二部分,成教授列举多位科学家的研究,详细呈现了超级智能的支持者和反对者两方阵营的不同观点。支持者围绕技术驱动力、理论支持及智能的普适性展开论证,认为人类思维的本质是物理系统,理论上可被计算、重现甚至超越;反对者则从意识难问题、热力学极限、量子隧穿效应及兰道尔原理出发,坚定认为超级智能只是数学概念,是“哲学僵尸”。成教授指出,技术加速的终点不是毁灭,就是升华,它绝不会停留,问题的关键在于如何安全实现。

在第三部分中,成教授逻辑严密地提出人工智能带来的认知变革:人工认知进路的确立不仅催生了人机协同的混合型认知主体,更直接挑战了传统专家的认知权威,迫使其将认知权力部分让渡于算法系统与公众社群。算法由此逐步演变为新的真理裁决机制,在无形中加剧了智能鸿沟的裂变,超级智能具有的递归自我改进的能力可能在短时间内跨越人类认知边界,人类无法理解超级智能的决策逻辑进而陷入到“认知失语”状态。这一系列变革正剧烈冲击着既有的价值体系,重构知识生产链条,同时迫使人类在单向度的人机交互中直面后人类主义的身份焦虑。当人的心理活动成为可编码数据,个人隐私与自我认同将如何保护?在“新物种”与“旧人类”边缘,如何重新定义人的意义?这些变革标志着人类认知方式正在发生根本性的、不可逆的转变。

一个旧范式的替代必定是新范式的产生。成教授回顾了人类认知范式的五次转型,从语言、文字、印刷术、互联网再到如今人工智能的崛起,人类已经拥有了新型认识论,须要进行双向认知训练,不能够将“人之为人”的内在本性降级为物质满足与效率的提升,使人成为算法的囚徒。最后,成教授坚定地认为,科技发展需要人文奠定,人类社会科学为科技发展面临的各种伦理困境提供了思想资源,助推科技朝向对人类更为有利的方向发展。

讲座结束后,梅其君教授对成素梅教授的到来表达了衷心感谢!并对讲座内容进行了总结,超级智能已经成为认知文明演进的重要变量,人类亟需在认知范式转型中重新锚定意义坐标,在技术创新中重构伦理的哲学根基。

最后,参与讲座的老师与同学们,围绕主题积极发言提问,成素梅教授细致解答,现场掌声雷动,气氛热烈。

图文:周加利

一审:梅其君

二审:郭晓林

三审:黄 梅