邂逅屯堡文化,寻访文旅新貌——贵州大学哲学学院

“博士村长”黔中屯堡调研队赴鲍家屯村开展实践活动

2025年8月14日,贵州大学哲学学院“博士村长”黔中屯堡调研队一行5人赴安顺市鲍家屯村进行社会实践活动。此行旨在走进这片神秘的土地,探寻屯堡文化的深厚底蕴,感受乡村振兴战略下当地文旅产业的新面貌。

屯堡建筑

下午3时,团队抵达鲍家屯村村委会,与鲍中任书记、鲍安凤委员就“屯堡文化+乡村文旅”产业融合发展情况展开了一场颇有收获的访谈与交流。

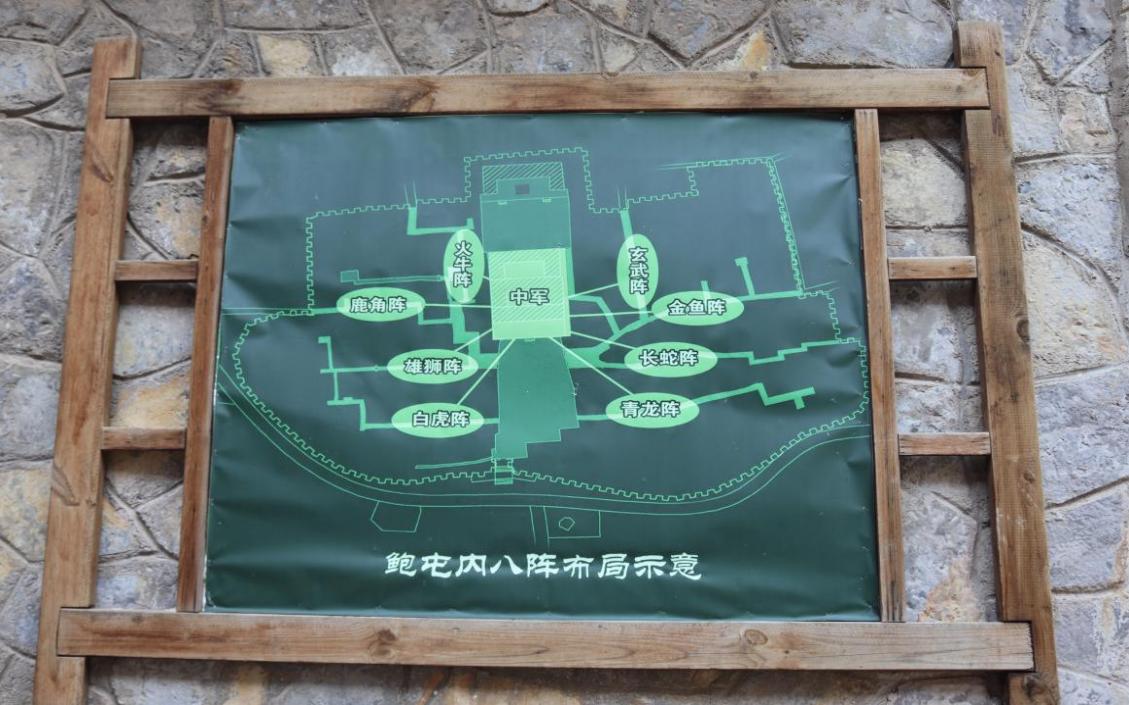

鲍委员热情且详细地介绍道,“明朝洪武年间,鲍屯先祖鲍福宝奉命驻扎时,依照诸葛亮的八阵图布局原理,组织建造了鲍家屯”。而诸葛亮八阵图本是古代行军作战的精妙阵法,讲究虚实交错、攻防一体。鲍福宝将这一军事智慧巧妙地迁移到村落的营建中,让每一处建筑都成为防御体系的有机组成部分。所以屯堡的建筑,诸如内瓮城、八阵巷、碉楼等,不仅是人们居住的生活空间,也承担着重要的防御与指挥功能,具有极高的历史价值和实用意义。当然,围绕着屯堡而建的沟渠也别具匠心,其兼具雨季排水和防止火灾的双重任务,无不体现老一辈鲍家屯村人的生活智慧。

而今,屯堡建筑已有着六百多年的悠久历史,为完整留存原汁原味的屯堡记忆,村集体秉持审慎的态度,没有为追求短期效益而对其过度开发,而是采取“先保护,再发展”的策略,力求在保护中传承,在传承中发展。如此,古朴而厚重的“原生态”屯堡才得以走进游访者的心间,成为一方文化的代表。

与村委员交流

与村书记、委员合影

八阵示意图

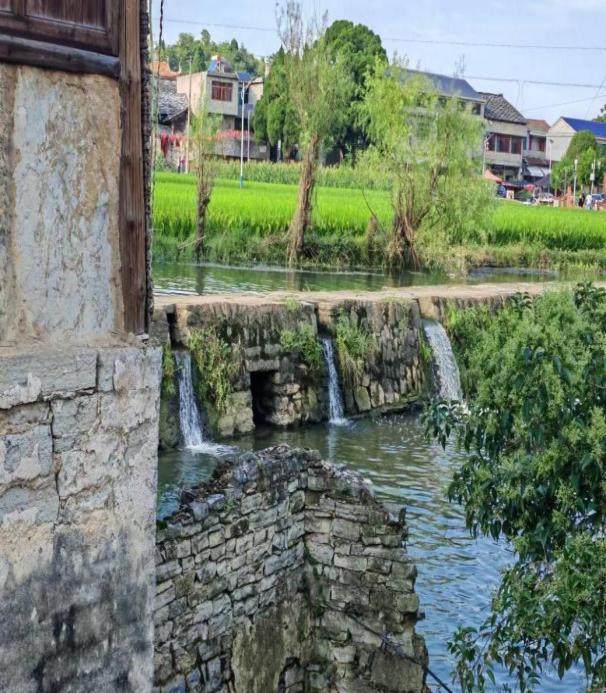

水利工程

鲍屯先祖鲍福宝借鉴祖籍皖南成熟的水利经验,修建的契合鲍家屯人的水利工程,数百年来又由村民们不断完善,集合了防洪、灌溉的功能,有“黔中小都江堰”之称。其中一部分采用的“鱼嘴分流式”布局,巧妙地将水流输送到周边农田,极大便利了村民对农作物的灌溉,满足了他们自耕自足的生产需求。

待行至村中开阔处,便能看到连片的稻田缓缓铺展,田埂蜿蜒其间。得益于百年水利工程持续不断的滋养,稻穗已初显饱满,沉甸甸地垂在秸秆上,微风拂过,田野里泛起层层绿浪,裹挟着清新的稻香扑面而来。

附属于水利工程系统的水碾房在历史上曾经是重要生活工具。现今,随着乡村产业多元化探索的推进,村民对其进行了功能拓展与开发利用:已然成为养殖鸭群、孵化鸭蛋的优良之所。正是基于当地自然环境和水利工程的依托,这里的鸭蛋品质上乘,堪称带有屯堡特色的农产品。

部分水坝

田间风光

与农户交流

水中的鸭群

特色美食

既然说到饮食产品,那就不得不提与村落历史同样悠久的,鲍家屯村的美食特色——“屯堡八大碗”。其源自明朝洪武年间的军旅饮食文化,由当年征南大军从江淮地区带来的饮食习俗,与当地饮食文化融合,从而形成了今天独具风味的屯堡菜。八大碗包括马烧腊、腊肉血豆腐、糟辣椒肉片、盐菜扣肉、韭黄炒油炸豆腐丝、鹅脖颈、蒜苔炒腊肉和蛊子汤这八道菜肴,每道菜都有其寓意和历史渊源。

譬如糟辣椒肉片这道香辣的开胃菜,即是将腌制过的糟辣椒与肉片同炒而成。它藏着屯堡人在湿润气候与盐运输不便的艰难环境下,把寻常食材转化为爽口滋味的适应能力;再看鹅脖颈,其虽因形似鹅的脖颈而得名,实则是用鸡蛋皮包裹肉末的蛋卷,且蛋皮金黄,承载着福寿绵延、圆满富足之意。

另外,从语音的角度上来说,“八”与“发”谐音,寓意万事发达,吉祥如意,所以八大碗蕴含着屯堡人把对美好生活的向往,每一口都是连接情感与文化的佳肴。现在,景区很多美食店以“八碗”命名,或者把“八碗”菜品展示出来,以吸引游客品尝。

糟辣椒肉片

鹅脖颈

以“屯堡八碗”命名的店铺

信仰与祈福

2025年8月15日,实践活动继续进行。

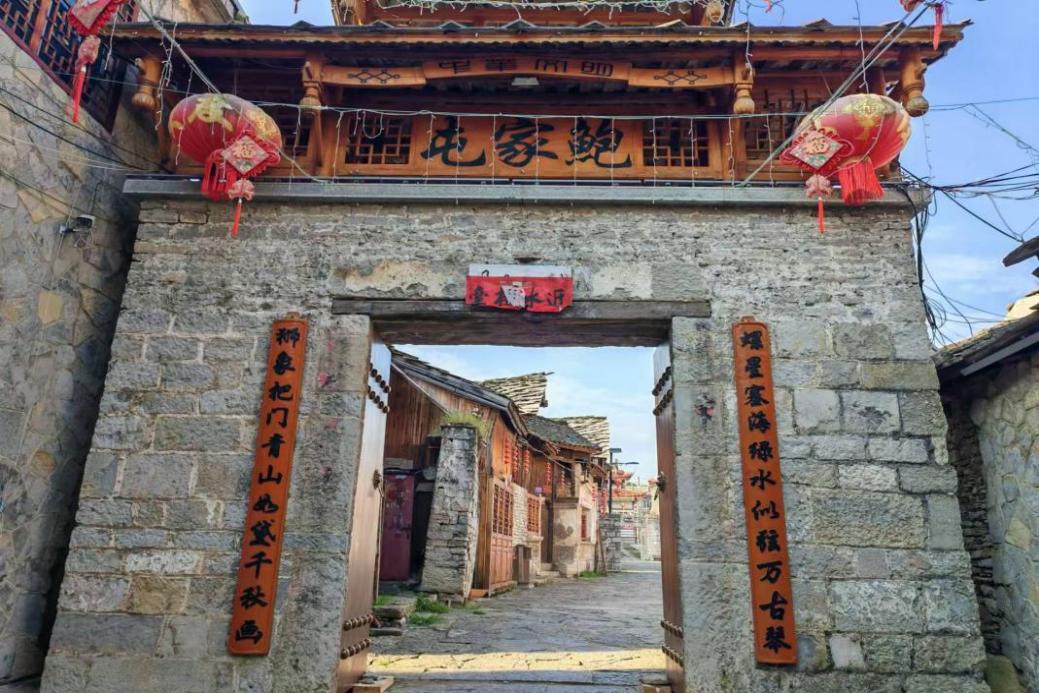

周围的山峦围抱着鲍家屯村,待阳光驱散薄雾,青石板路也反射着天光。老街两旁,红纸墨香的对联与蒸腾热气的食摊交织在一起,散发出人间烟火的温情气息。

在这里,一副对联道出了当地的山水格局与人文传承:“狮象把门青山如黛千秋画,螺星塞海绿水似弦万古琴。”这幅对联不仅描绘了壮丽的自然景色,更蕴含着深厚的风水文化内涵。其中,“狮象把门”是指左右两山形如狮象,守护着村寨的入口和水口,能锁住财气与旺气,是富贵吉祥的象征。所以村中老人也相信,“狮象守门楼,是难得的风水宝地,意味着家族兴旺、人才辈出。”“螺星塞海”则暗含着人们对水利工程的敬畏:那水中似螺状的坝,既护佑村落免受水患,又引渠分灌田地,让族人如绿水般绵延。

当然,屯堡人对山水有灵和生活如意的期盼,也流淌在世代相传的民俗仪式(如抬汪公)里。据村中老人讲述,这一习俗起源于屯堡先民迁徙时期,至今已延续数百年,是村民纪念为民造福的汪公、祈求顺遂的重要仪式。每年农历固定时节,全村举办隆重活动:村民提前备好谷物、糕点等祭品;祭祀后,舞龙舞狮、表演地戏等活动接连开展,村民欢聚一堂,既表达感恩之情,也凝聚村落人心。如今,这一习俗已成为屯堡的文化名片之一,吸引了许多游客和专家学者慕名而来。

对联中的屯韵

村中爷爷讲解抬汪公习俗

古今服饰

屯堡人讲究对信仰的虔诚与坚守,而在日常的服饰穿搭中,同样讲究对传统的延续与创新。其中,那传承数百年的凤阳汉装至今仍在现实生活中鲜活呈现。其服饰的上身为右衽斜襟长衫,领口、袖口及衣襟边缘,皆绣着精美的花鸟鱼虫等图案,色彩鲜艳且针法细腻。下装则是宽大的马尾绣片褶裙,走动间裙摆摇曳生姿。头上包着青白长头帕,有的还搭配着银质发饰。脚蹬一双尖头绣花鞋,鞋面上绣着寓意吉祥的纹样。

如今,服饰走进生活,也接续传承。设计师胡忠霞女士以非遗为笔、创新为墨,将屯堡地戏、明朝马面裙等“古”之精粹融入现代设计,让沉睡的历史符号化作兼具文化韵味与生活气息的服饰,推动屯堡文化从历史深处走向大众视野。面对如何平衡“守古”与“创新”的问题,胡女士以改良的婚服举例:“之前有对平坝小情侣来定制,不想穿千篇一律的秀禾服,我就把屯堡的宝相花绣在裙摆上,还把传统婚服的长拖尾改成了及地长度,方便新娘走路,婚礼当天他们拍的照片在本地朋友圈都传开了,后来又有三对新人找我定制。”在她看来,服饰宛如一扇精巧的窗口,通过它,以点带面,让更多人得以走进屯堡文化,感受其独特的魅力与韵味。

壁画中的服饰

村中奶奶讲解生活中的服饰文化

胡忠霞女士介绍改良婚服

志愿活动

随着当地知名度的日渐提升,游客的数量也在增长。但村里、景区一些角落也散落着塑料瓶、食品袋等垃圾,着实影响村落风貌。队员们看在眼里、记在心里,当即决定利用实践间隙自发开展景区垃圾清理活动,以实际行动宣传爱护环境的理念,与大家一起守护这片古村落的生态与人文之美。

除此之外,队员们还走进村里,向当地有子弟在上研究生的村民宣传国家资助政策体系,让牵挂晚辈学业的老人,知晓政策后更加安心,从而将信息传递给有需要的家庭,引导鼓励更多学生积极探索、追求梦想。

队员进行垃圾清理活动

张贴清洁海报

给老人介绍资助政策

在这场丰富的探寻之旅中,无论是古老水利工程的智慧、抬汪公的独特习俗,还是“寓意深刻”的对联、古今交融的美食与服饰,都让我们对鲍家屯村的文旅资源有了更深的认识。未来,我们也将努力学习专业知识,为乡村文旅的发展贡献力量,尽显青年担当。

图片:周加利 杨洁

文字:杨洁 文静 易传奇 石重慧

一审:朱小明

二审:郭晓林

三审:黄 梅