缘起论视域下的禅宗顿悟论

——贵州大学“文科讲坛”第58期暨哲学学院

“国慧”哲学之光系列讲座(第一百讲)成功开讲

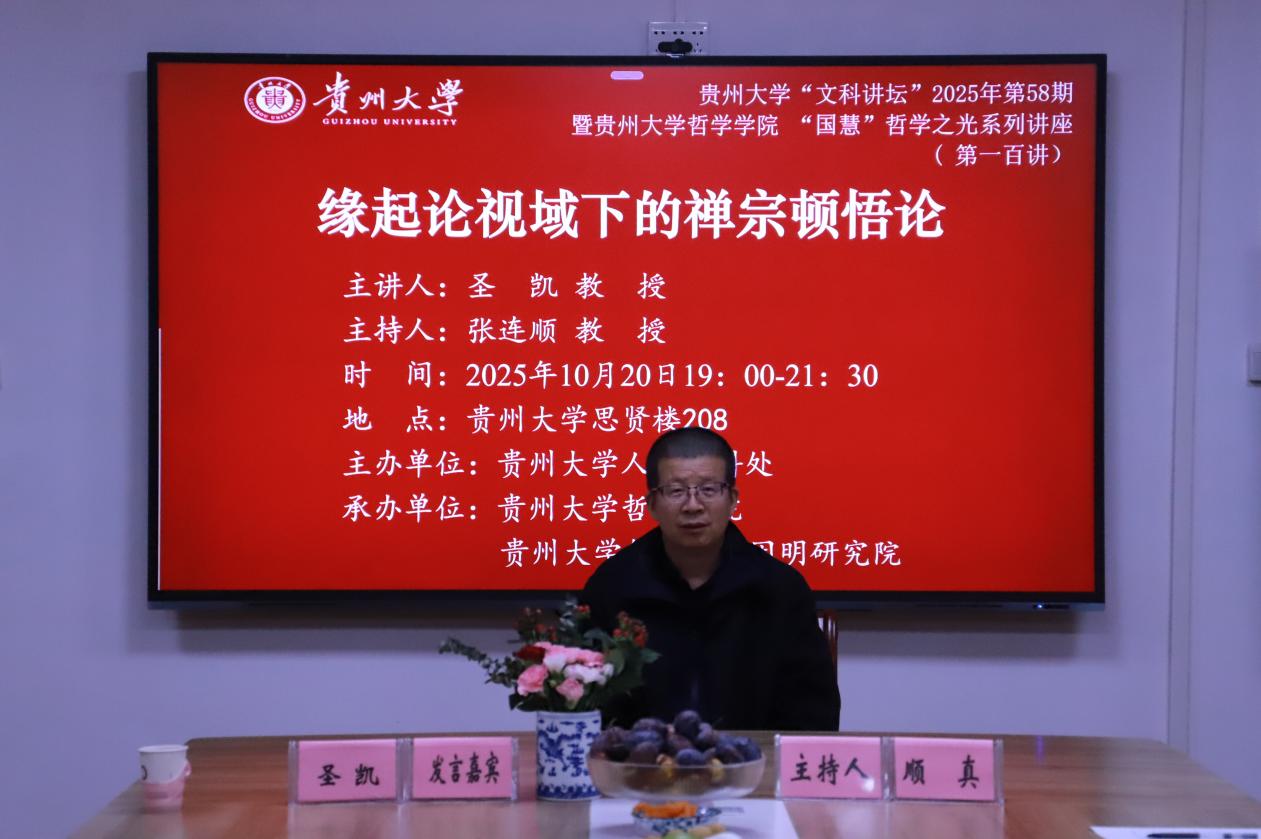

2025年10月20日晚19:00,贵州大学“文科讲坛”第58期暨哲学学院“国慧”哲学之光系列讲座第一百讲于贵州大学思贤楼208会议室成功开讲。清华大学哲学系长聘教授、博士生导师、清华大学道德与宗教研究院副院长、中国佛教文化研究所副所长、The Voice of Dharma杂志副主编、《佛学研究》杂志主编、国家社科基金重大项目“汉传佛教僧众社会生活史”首席专家圣凯作了以《缘起论视域下的禅宗顿悟论》为题的讲座。讲座由中国逻辑学会因明专业委员会主任、贵州大学佛教量论因明研究院院长、哲学学院张连顺教授主持。

讲座伊始,圣凯教授指出修道的核心问题在于修与悟,总结了两者之间的逻辑关系,并用登山与山顶来形象比喻禅宗顿悟论,引入讲座主题。

圣凯教授论述了缘起论的修道论意义,其指出从佛教思想史来说,印度佛教的缘起论以“相依性”为核心,这是“有限缘起”。“相依性”和“否定性”结合,就形成“缘起性空”的观念,如中观学派讲“缘起性空”,瑜伽行派阐扬“阿赖耶识缘起”。“相依性”与“必然性”结合,就形成业和因果的观念。“相依性”“收缩”后的“必然性”就是从因到果的运动,也就是业。可以说,佛教的全部教义都和缘起论相关,依缘起论为中心。沿着般若中观的“缘起性空”思想,在如来藏“从上往下”的慈悲模式影响下,中国佛教出现了境界论意义的缘起论模式,即以“否定性→相关性”为中心的天台宗的“性具缘起”、华严宗的“法界缘起”、禅宗的“道在日用中”等。因此,中国化佛教的缘起论是以“相关性”为中心,这正是佛教中国化的哲学转型,这是“无限缘起”。

随后,圣凯教授详细讲授了修道论的两种进路——理与心,认为所有对“理”的谈论都属于本然性问题,而所有“理”都需要有“心”加以显现,“心”开出两个维度,一是可能性,一是现实性。可能性的两个维度一个是修道论,修道意味着可能世界的展开;一个是修道落实到主体意义上就出现的境界论。而现实性的两个维度首先是修道论,其次是生活制度(公共与历史)。

讲座第三部分,圣凯教授从修道论与境界论两个层面,深刻阐释了傅大士“牛”与“水流”的偈语。他指出在追求觉悟的过程中,“觉悟”是主体自身的返身性与自由的实现,并不需要任何外在的“工具”——“桥”。在修道的过程中,要放下对生死“水流”的恐惧,流动相、波浪相不是“水”自身。“水”作为生活世界自身,“流”是生活世界的运动,是主体必须勇敢、雄健地去面对。因此,主体要放下“流”的恐惧,要放下“陆地”“彼岸”的期望,“陆地”与“彼岸”都是因为恐惧而试图“逃离苦海”。“桥”是修道的过程,“桥上过”是另一种“水流”,修道是追求觉悟的生活世界,是“不离世间觉”。但“桥”并不是觉悟自身,主体放下“桥”的“工具”作用,直接真实地面对“水”,才能实现真正的觉悟。在觉悟的境界中,无“水流”与陆地、岛屿,无此岸、彼岸,因此不需要“桥上过”;主体自主、自由地面对“水”,呈现出主体挺立的境界;主体与生活世界的合一,超克了“水流”的幻相,实现了“水不流”的自由境界。

讲座第四部分,圣凯教授使用直观的图表、结合禅宗经典《坛经》,清晰解说了神秀、慧能与神会的顿悟论根本特质,使现场师生对禅宗顿悟论的认识与理解更为深入。

最后,张连顺教授做了总结,并对圣凯教授的精彩演讲表达了衷心感谢!

讲座结束后,学院师生与圣凯教授合影留念。

图文:周加利

一审:张连顺

二审:梅其君

三审:黄 梅