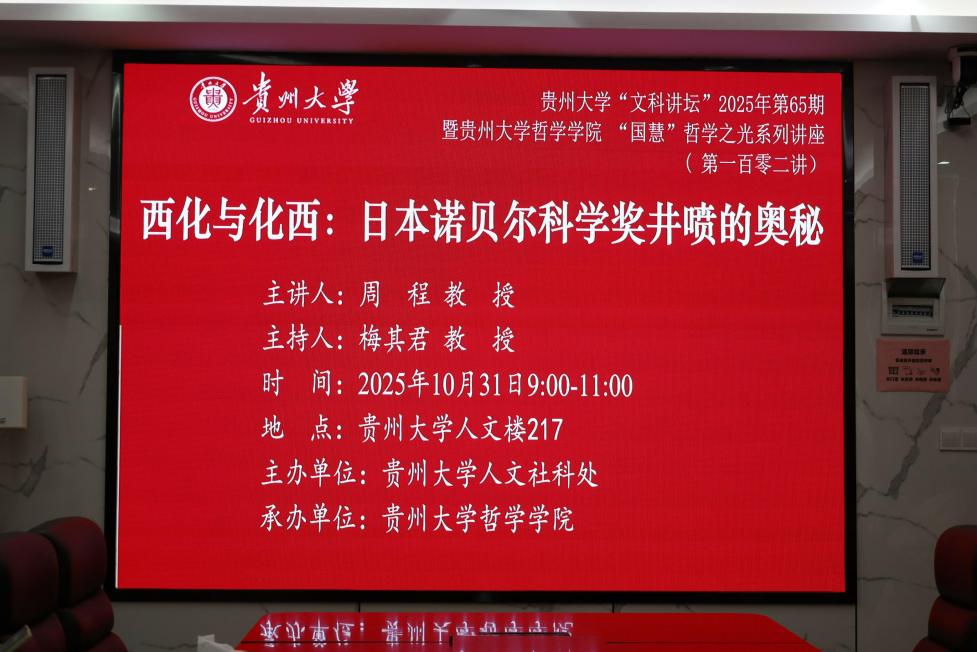

西化与化西:日本诺贝尔科学奖井喷的奥秘

——贵州大学“文科讲坛”第65期暨哲学学院

“国慧”哲学之光系列讲座(第一百零二讲)成功开讲

2025年10月31日上午,贵州大学“文科讲坛”第65期暨哲学学院“国慧”哲学之光系列讲座第一百零二讲于贵州大学人文楼217会议室成功开讲。北京大学哲学系教授周程作了以《西化与化西:日本诺贝尔科学奖井喷的奥秘》为题的讲座。讲座由贵州大学哲学学院副院长梅其君教授主持。

周程教授首先结合自身教学经历,简单讲解了中西方学术发表逻辑的差异,并对哲学学科的未来发展提出见解。随后,周程教授从五个部分展开此次讲座。

第一部分,周程教授以图表结合文字的形式,展示了截至2020年主要国家诺贝尔科学奖获奖情况、获奖人数变化情况、获奖数随年代变动情况等;第二部分聚焦日本,介绍了新世纪以来日本诺贝尔科学奖得主的总体平均年龄、出生年代分布及教育背景等基本情况。基于上述统计,周程教授在第三至第五部分深入剖析了日本诺贝尔科学奖井喷现象背后的深层次原因。

第三部分从日本战前的科学风土入手。从《和汉洋三贤图》作者司马江汉的观点出发,指出其关于中医与西医功能差异的认识,对日本后来的科学发展产生重要影响。例如,日本更加注重以知识开国,特别是1800年前后日本出现了《西说内科选要》《重订解体新书》等众多介绍西方医学的著作,激励着日本向西方学习,进而推动了日本科学体制化的进程,缩小了其与西方的差距。

第四部分聚焦日本战后的教育改革。周程教授指出,1947年日本颁布的《教育基本法》推动了帝国大学的民主化转型,开始用和平主义和民主主义教育取代国家主义和军国主义教育。教育改革不仅使教师获得了更多的研究自由和稳定的经费支撑,也使大批理工科学生获得更多科研机会。此外,五、六十年代的导师大多体验过战时的科技竞争,他们曾目睹日本在太平洋战争后期被科技强国美国碾压,因而具有强烈的科研精神,这种精神深刻影响了青年学生。

第五部分强调日本研发费投入增长的重要性。通过对比日本与其他主要国家在研发费投入总额和投入强度、大学使用的研发费以及基础、应用、开发三类经费占比等方面的数据,周程教授指出,日本对科学技术研究的重视程度远超我们的想象,并且其资金支撑的强稳定性和高投入性,为科学技术研究者长期的自由探索提供了保障。

总结阶段,周程教授以三句话提炼了本次讲座的核心论点:第一,全面改良科学技术创新“土壤”似比定向培养科学技术创新“苗子”成效更大;第二,前辈学者对科学技术的正面示范有时胜过“帽子”“票子”和“位子”的激励;第三,没有稳定与充裕的研究开发经费支撑很难有真正且持久的无人区自由探索。同时,周程教授还提出,面对当前中国科学研究的困境,可借鉴日本经验,构建适用于中国的“科技创新3MIT模型”。

最后,梅其君教授对讲座内容进行总结,并再次对周程教授的精彩分享表达了衷心感谢!

图文:李洪丽

一审:崔云逸

二审:梅其君

三审:黄 梅